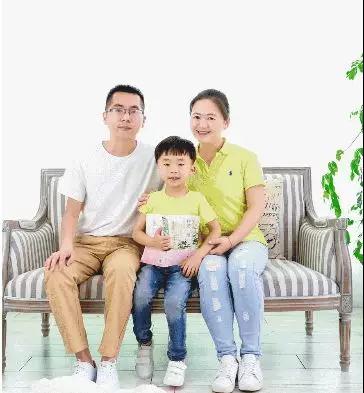

近日,全国妇联在京举办。全国“最美家庭”揭晓专题节目和全国五好家庭表彰大会,天台县蒋津津家庭,当选全国“最美家庭”。

家庭小名片 妈妈:医院护士和公益志愿者 爸爸:从业17年的急诊科医生 儿子:只有7岁的小小志愿者

▲蒋津津家庭

“全国最美”究竟美在哪里? 或许他们的行动能给我们一些答案

妈妈:热心肠的津津

蒋津津,天台县人民医院二病区的一名护士。自小看到影视剧中贫困镜头会默默流泪的她,进入社会后将这份情感融入到了公益事业中。从一开始做好事唯恐别人知道的小女生心态,到现在站在公益前沿热情地为弱势群体鼓与呼,她成为天台崇德向善群雕中的一个突出的形象。 有爱的双手一伸出 就再也收不回

每次住院部来了新病人,细心的蒋津津总要看上一眼,聊上一句,在“察言观色”中了解对方的情况。而当遇到家庭很困难的病人,她总会在查房、走访时偷偷在病人的床头下面塞几百块钱。从2003年护校毕业进医院至今,这样的事她已记不清做了多少次。 蒋津津“爱管闲事”在住院部是出了名的。她不单关心自己科室负责的病人,还留意其他人群。 一次,在一楼上班的蒋津津到九楼办事时,看到有个护理员在默默流泪。她就上前了解原因,一问方知那31岁的护理员刚被查出患了白血病。护理员的工资原本就不高,加上家中还有两个年幼的孩子,一家人的生活陷入了困境。 “我也想不出更好的帮助方法,便求助万能的朋友圈。”蒋津津把身上带的几百元钱塞到护理员手中,下班后她将护理员遇到的不幸发到了微信上。让她喜出望外的是,很快就有朋友发来“爱心款”让她转交。一星期内,她为护理员募集了1万多元的救急款。 当时,蒋津津的“圈子”还比较小,凭着有限的信息参与爱心救助。一天下午,她看到微信群中有人在转发一小朋友急需血小板的求助帖。想到自己下半夜上完班,接下来有两天休息时间,于是第二天早上一下班,她便瞒着家人,直接开车前往杭州。到后却被告知病童已接受了捐献。她觉得自己不能白来,便现场办了捐献血小板手续。 加入慈善团体 从此便多了份责任与追求

有人说,热衷于某件事的人,总想着把这事做得完美。蒋津津就是这样的人。参与爱心救助的次数一多,她总觉得缺少一个平台,有力使不出来。 一个偶然的机会,蒋津津参加了天台爱心团队的活动,让单枪匹马的她感受到了集体的力量。爱心团队建有两个微信群,成员800人。加入后,群里公告一有活动,只要挤得出时间,她次次都参加,很快就成了团队中出勤率最高的成员之一。 2015年9月,医院保洁员庞菊香突发脑梗塞偏瘫在床,其丈夫已去世多年,儿子女儿患尿毒症,家中还有一位年过八旬的老人。蒋津津将庞菊香一家面对厄运坚强乐观的事迹,在自己的朋友圈用图文形式接连推介。由医护人员组成的公益团队——“天益慈善”率先响应,然后这股风转向了爱心团队,并得到了当地传统媒体和自媒体的关注。蒋津津说:“那次为庞菊香一家募集到30万元的救命款,这样的效果只有依靠团队才能实现。” 加入慈善团体后,蒋津津更加主动地参与各类公益活动,逐渐成为天台公益人士中的一个领跑者。在医院领导的鼓励下,她当选为“天益慈善”的副会长;去年,她通过竞职当选为县妇联兼职执委,担任了天台巾帼爱心超市负责人;今年2月,她又被推为爱心团队监事长。 你的辛苦我最懂, 小夫妻俩比翼齐飞

一天下午,蒋津津去幼儿园接儿子。幼儿园保安感到有些惊讶,因为平时其儿子不是寄托在老师那里,就是由他爸爸来接。 蒋津津是幼儿园家委会主席,她在给大家做工作时,经常强调要“把小孩放在第一位”。但随着2015年参加各类公益活动的频率越发高了后,她已无法做到这一点。说到儿子,她觉得特别亏欠。有一次她到学校开展健康宣教,却没见儿子一面,就做其他公益活动去了。 护士的工作原本就忙,有时白班,有时夜班,如要经常性参加公益活动,个人与家庭的生活节奏难免会被打乱。 妻子的辛苦,做丈夫的最清楚。丈夫陈卓亮是医院急诊科主治医生,平时他默默地承担了家中的大部分家务。蒋津津欣慰地说:“不止这些,主要是卓亮自己是个热心肠,他不单支持我,而且也经常帮助病人。” 谈恋爱时,蒋津津经常听病人、同事说起陈卓亮的种种好。病人行动不便,他会主动扶一把、帮病人送大小便去化验室、代领化验单,还经常掏钱帮助贫困的病人。

爸爸:爱岗位的卓亮

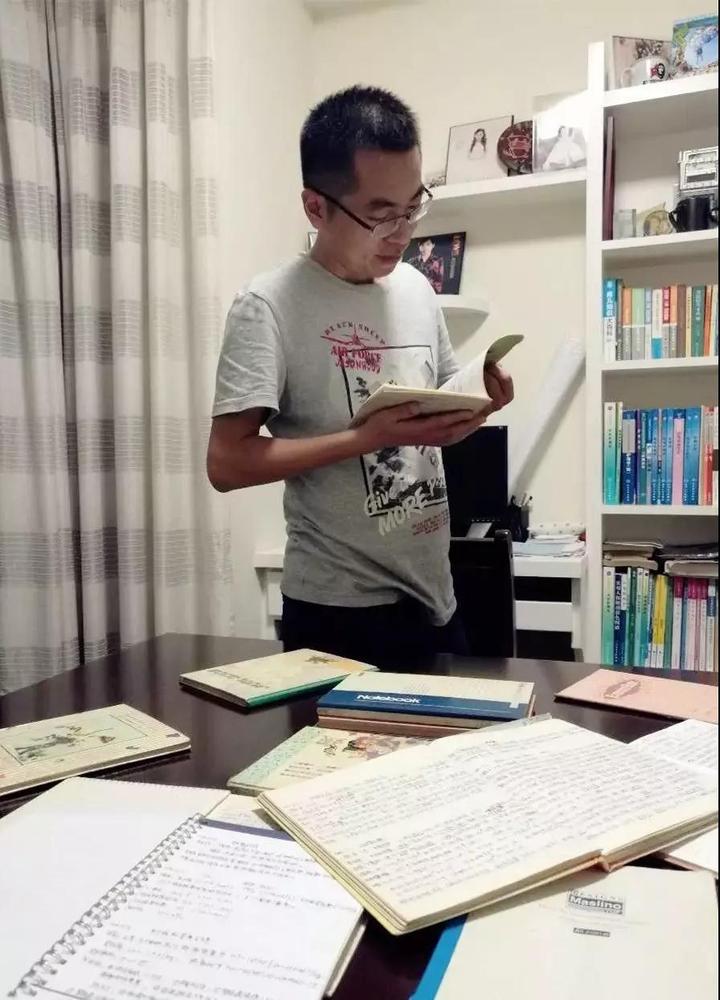

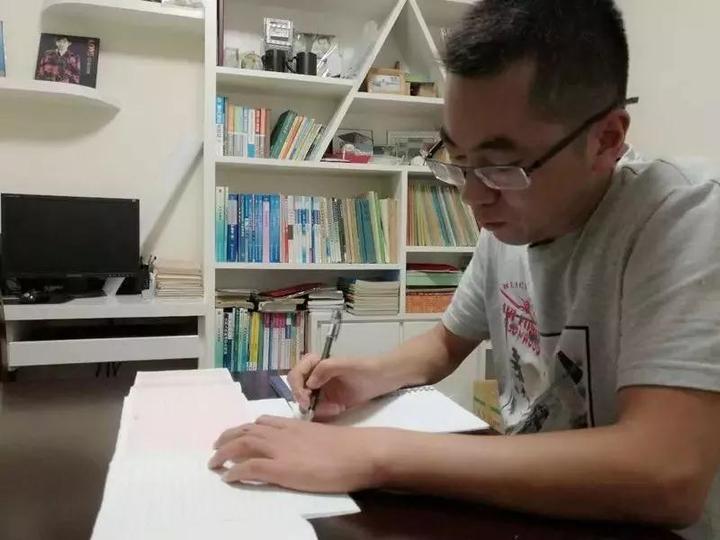

周末,友人在陈卓亮医生家里做客,发现陈医生一直宅在书房里,便进去看了看。 这一看,真有些惊到了,陈医生竟然在写日记,而且,是看病日记。 陈医生的妻子津津看着我们一脸惊讶的表情,笑了:“不用奇怪,他写了16年啦,都成习惯了。” 16年……! 书架上满满都是书,我们忍不住翻了翻,翻出了15本看病日记!

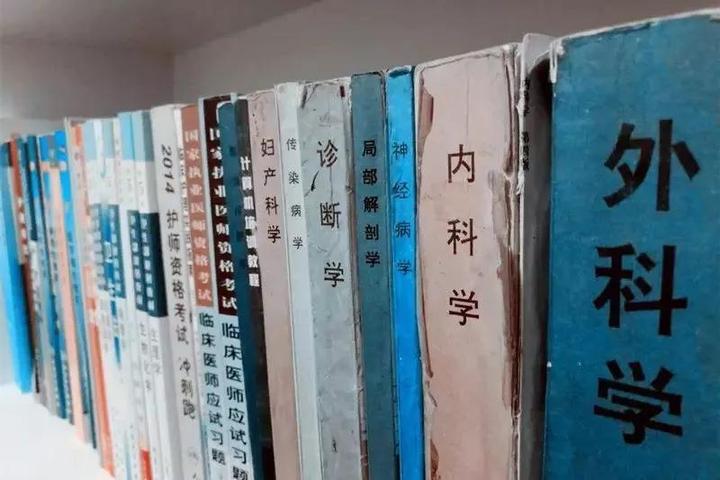

坚持16年写日记 有这样一个地方,黑夜与白天一样忙碌,无奈与希望同在,如果说医院是一个生与死较量的战场,那么急诊科就站在这场战争中的前沿。而陈卓亮就是这其中的一员,他是天医急诊内科的一名医生。 外表消瘦的陈卓亮,戴着一副眼镜,斯斯文文,总是微微笑着,不管与谁说话,轻缓中带着自信。而今天我们要说的重点是,陈医生将每天从医碰到望闻问切的实例都记录了下来,16年工作以来从不间断,整整写成了15本从医日记。

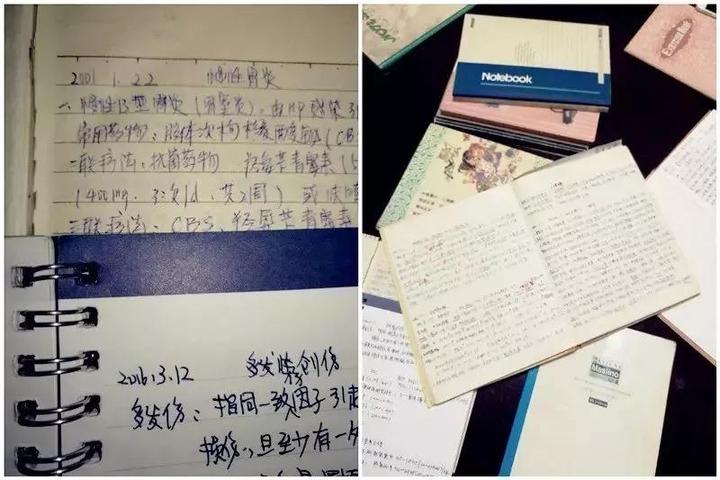

陈卓亮医生家的书房,虽然不大,但是藏书不少,绝大多数是医学方面的书籍。书架第二层摆了厚厚的一叠笔记本,里面密密麻麻地记录着看病时的心得。 这就是陈医生的15本看病日记,日记里有病例摘要、看病心得、学习体会、注意要点……遇到典型病例,他还特地将病人的心电图收集起来夹在里面。

日记里的故事 一开始进医院见习的时候,陈卓亮看到医院里年长的医生在记笔记,就跟着记,从实习医生到住院医生,再到主治医生,这一记就是十几年。 常常是在急诊值后夜班时,得空了,他就会拿出笔记本来记一记碰到的病例。假如比较忙,或是在外边,手头没有本子,他也会把碰到、想到的先记在纸上,回家后再详细记录。 他不好意思地说道:“在急诊能碰到许多不同的病例,我就把平时碰到的病例记下来,特别是一些典型病例及疑难病例,再记下自己的心得,以此来积累经验,为以后打下基础,这样,平时急诊碰到不同的病情就能马上反应过来。”

随意翻到一页,上面记录着他在病房轮转时,有一个晚上10点多,收住了一个农药中毒的病人,他一直陪在病人身边,时刻关注病情的变化,直到天亮。他在日记里记录着:“用药量太小,解毒效果不佳,而用药量太大,却会影响病人的安危。”所以,他时刻关注着用药量,一刻也不怠慢。 日记中还发现,陈医生还是一位充满爱心的人,不但利用休息时间积极参加医院的门诊义工、下乡义诊等活动,方便患者就医;而且常参加天台爱心团队的各项爱心活动,关爱孤寡老人及贫困儿童,给他们送温暖送健康。

日记是他成长的梯子

15本从医日记见证了陈卓亮医生的逐步成长。十几年经验的积累,使得他工作起来更加得心应手。 之前,有一位年轻的尿毒症患者,来的时候误以为是高血压,后来陈卓亮看了血常规检查,怀疑肾不好,于是马上叫患者验尿常规和肾功能,当夜便诊断出是尿毒症。 “当时看他血压高,又有点贫血,肾不好的可能性很大。很多病情见得多了就能大概看出一二,这都是靠平时的积累。当然,长期坚持写看病日记对我帮助很大。”

有空的时候,陈卓亮总是要翻一翻看病日记,有时候回顾以前的笔记也会有新的收获。他说:“十几年来坚持写看病日记,最大的收获就是更好地积累经验,提高专业技能。” 除了自己坚持写看病日记,陈卓亮还建议到急诊科的见习医生、实习医生、轮转医生也要坚持写看病日记。他说:“坚持写看病日记是一种好习惯,对年青医生的成长是有很大帮助的。” 萌娃:小志愿者潇廷

爸爸妈妈都是当地知名的爱心人士,儿子陈潇廷在他们的言传身教下不但经常参与医院内的公益服务,而且还经常在双休日在家长的陪伴下,参与治水、环卫、慰问贫困对象等活动。 “爷爷,把社保卡给我,要挂哪个科,我帮你挂号。” 2017年12月30日,在天医门诊二楼的自助挂号机前,6岁大的陈潇廷正在为一位老人办理挂号取号手续。 只见他穿着一件衣长过膝的红色马夹,在接过老人的社保卡后,熟练地点击按钮,进入登录界面,把证件放在读卡区,不一会就办好了挂号手续。 原来,29日晚上,陈卓亮和蒋津津都上夜班,儿子没人带,就只好带到医院值班室来。陈潇廷也习惯了睡在值班室,没有一点情绪。平时遇到爸爸妈妈上夜班,他基本都是一个人整理入睡。 30日早上,下班后的蒋津津先来到导医台,推迟回家,当起了门诊志愿者。还没吃早饭的小家伙看到妈妈忙活,就利用妈妈之前教给他的方法,懂事地参与到导医公益服务中。每当办好挂号手续后,小家伙都会礼貌地用双手将社保卡交还到病号手中。

也许是担心别人把他当娃娃,陈潇廷专门跑回妈妈的值班室,穿了一件妈妈的义工红马夹,然后像个小大人似地来回为病号提供自助服务。 过不一会,下班后的陈卓亮过来接老婆和儿子,看到母子俩正忙着服务病号,就默契地参与到其中来。 挂号的人群慢慢减少了,检验单自动取单机前的市民又排起了队。人多就往哪走,一家三口马上转移方向,为病号扫码取单。看到陈潇廷沉稳、老练、知礼,周围群众称赞不已,这时小家伙反倒不好意思起来了。 在天台,蒋津津一家三口经常因为参加公益活动而出现在公众面前。他们用奉献和爱心温暖人们,传递着正能量。他们也因此入选2017年第四季度浙江“最美家庭”。 这次蒋津津一家又当 选全国“最美家庭” 让我们一起向“最美”学习 为“最美”点赞! |